篮球比赛高强度间歇性特征考验运动员,解析比赛负荷量化方法的重要作用

篮球赛事极具吸引力,其高强度的间歇性特点既提升了观赏价值,也给运动员带来了极大的挑战。同时,由于涉及众多因素,相关研究也面临不少困难。

比赛负荷特征

篮球赛事往往节奏紧凑,间歇频繁,涉及的负荷因素包括移动距离、速度以及工作与休息的比例等。与其它球类运动相似,篮球运动员的动作受比赛局势和战术安排的影响,难以预料,这给研究比赛负荷带来了不小的挑战。在一场紧张激烈的职业比赛中,球员们的每一次奔跑和速度变化都受到众多因素的制约。

比赛的不同阶段,承受的负荷各不相同。在比赛的上半段,球员们的体力旺盛,承受的运动负荷也达到顶峰。随着比赛的深入,负荷也会随之调整。以一场常规比赛为例,上半场球员们积极展开攻防,运动量显著增加,而下半场则会根据场上的情况作出相应的调整。

技战术层面影响

学者们的研究指出,经过上半场的磨合,运动员们的协作变得更加和谐。在CBA的比赛中,我们看到有些队伍在半场结束后,队员间的传球变得更加精确,他们减少了不必要的激烈运动,进攻与防守的配合也变得更加顺畅。

这种默契带来的好处十分显著。默契程度高能降低球员个人的体力消耗,使团队能量更加凝聚,从而在比赛的后半段维持出色的状态。举例来说,在战术跑位上,大家都能心照不宣,这样就减少了不必要的多次高强度奔跑。

负荷研究作用

教练需要关注球员在各个阶段所承受的负荷特点,这对于战术部署和人员调整至关重要。凭借这些信息,教练能够合理规划比赛策略。在NBA赛事中,教练会根据上半场球员的体力消耗状况,下半场适时调整阵容,让状态最佳的球员登场,以保持球队的竞争力。

比赛里它很有帮助,训练时同样不可或缺。研究指出,球员的耐力在比赛中,尤其是最后阶段,极其重要。因此,日常训练需着重提升球员的耐力,确保他们在比赛末段能够保持充沛体力。

不同球员活动差异

观察场上的位置,可以发现外围球员的活动空间更宽广。比如说在一场街头篮球赛中,外围的后卫球员在场内四处奔跑,他们的移动路径几乎遍布整个球场,不停地寻找进攻和传球的机会。

这种活动要求极高的体能与灵活性。外线球员需在全场快速移动,既要防守又要进攻。因此,耐力和速度的兼备至关重要,否则很难应对这种高强度活动。

竞技水平与负荷

高级别的竞赛往往竞争更为激烈,参赛者的压力也更大。与国内赛事相比,国际赛事中的球员在场上动作的变换更为频繁。观察世界杯与一般的洲际比赛,可以明显感受到顶级赛事中球员的表现强度更为显著。

半职业选手容易出错,这样一来,体力就会被白白消耗。他们因为竞技能力不强,所以常常需要通过加速冲刺来弥补失误。在一些半职业比赛的现场,球员们会不断地快速奔跑去追球,结果就是整体体力消耗得很快。

研究现状与展望

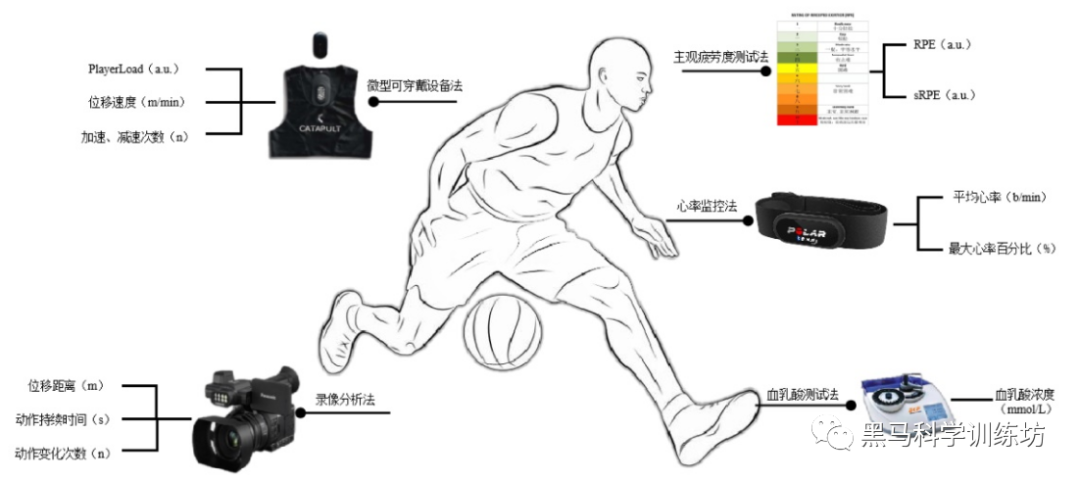

现有研究存在缺陷。外部负荷的研究往往集中在跑动距离等方面,而对间歇性高强度动作的评估却难以精确,这可能导致对实际负荷的估计偏低。至于比赛中内部负荷的研究相对较少,这是因为正式比赛中存在佩戴设备等限制,这些限制影响了我们对比赛负荷全面认知的形成。

未来研究的目标已经清晰。我们需要研究如何通过锻炼来提升球员的负荷承受能力,例如加强力量训练等,以此来增强球员在比赛中的表现和耐力。

你认为哪种训练模式最能提升球员在比赛中的负荷指标效果?别忘了点赞并转发本篇文章!