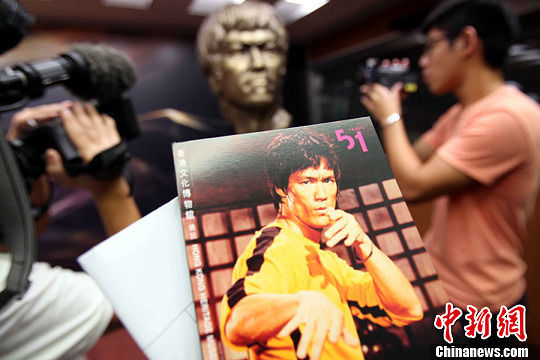

7月20日李小龙去世40周年,他的功夫传奇从未走远

李小龙离世已有40载,然而,他创下的武术传奇依然璀璨夺目。他凭借精湛的武艺享誉全球,那些传世动作和独具特色的服饰,在荧幕上屡见不鲜。他的离世仿佛在功夫电影史上划下了一道分界线,自此,功夫电影在实战与特效两大方向上引发了众多争论,这无疑成为了众人关注的焦点。

李小龙的影响力

电影里常出现向李小龙的致敬。在《猛龙过江》里,他的打斗场面让人难忘。那场打斗中,他展现的眼神、气息和肌肉状态,都受到业内人士的高度评价,那是练武者的极致状态。成龙对他的首部作品也给予了高度评价。这表明李小龙在功夫片界有着深远的影响,让众多同行都深感敬佩。而且,很多电影直接采用他的经典招式或形象来致敬,这充分显示出他在人们心中难以抹去的地位。

在《喜剧之王》中,周星驰模仿李小龙踢馆的片段,以及《功夫》里对李小龙造型的借鉴,都是典型的代表。众多艺人希望通过这样的手法,在他们的作品中表达对李小龙这位功夫巨星敬仰之情。

向李小龙致敬之作

不少导演以独特手法向李小龙表示敬意。王家卫曾计划拍李小龙的故事,却最终选择了叶问。周星驰、冯德伦等导演在作品中也不忘致敬。张震在练功后加入功夫片拍摄,分享了自己的拍摄体会。这些导演和艺人,各自在作品中加入了李小龙的元素。这既是个人对李小龙的尊敬,也是对功夫电影文化的延续。

《一代宗师》虽未直接提及李小龙,却与他有着紧密的关联。冯德伦执导的《精武家庭》强调电影中必须使用真实的拳脚动作,这实际上是对李小龙所倡导的真实武术精神的敬仰。

周星驰致敬中的争议

周星驰在其作品中向李小龙致敬,但这引起了争议。比如,《功夫》中电脑特效过多,《西游降魔篇》也未展现真打。他辩称,李小龙的武艺无人能及。但有人觉得,以致敬之名却未展示真打,这种“假打”是否算得上真正的致敬,值得深思。因为李小龙的功夫片以真实、震撼的打斗著称。

这或许与电影制作的时代背景有关。随着现代电影制作技术的进步,他在创作中或许更倾向于运用特效来打造视觉冲击。然而,这种做法与传统对李小龙功夫片真打精神的解读产生了矛盾。

冯德伦的转变

冯德伦在向李小龙致敬时,其风格发生了显著变化。起初,他执导的《精武家庭》着重展现真实的武术招式,以此弘扬精武精神。然而,随着时间的流逝,他在《太极1》和《太极2》中大量运用了电脑特效。这样的处理让电影更像是一种“混血功夫片”,融入了电玩、动漫等元素,试图吸引年轻观众。这种风格上的转变或许是为了迎合现代观众的喜好,但同时也让不少传统观众感到难以接受。

梁家辉提到,冯德伦有意颠覆人们对功夫电影的固有印象。这种尝试可谓大胆,甚至有些“疯狂”。然而,换个角度想,这或许正是功夫电影在新时代的一次勇敢探索。当然,这样的尝试既有支持者,也有批评者。

真打与特效的权衡

现代功夫电影制作中,真实打斗与特效技术是两个关键考量点。李小龙时期,真打成为影片的一大亮点,而如今特效效果更受青睐。观众们各有偏好,有的怀念那充满热血与激情的真打场面,有的则被特效带来的奇幻打斗画面所吸引。就电影制作而言,真打要求演员拥有高超的武艺和强健的体魄,而特效则更考验制作团队的后期技术水平。

有些演员为拍电影刻苦锻炼,力求动作真实,力求每一招每一式都做到极致。而有些电影则通过特效展示出夸张的武术场面。这两种手法在各自的电影语境中都有其独特价值,却也引发了关于功夫电影制作方式的深入思考。

功夫片的未来走向

功夫片的发展趋势难以预料。首先,坚持李小龙实战理念的传承,通过精心设计动作和强化演员训练,有助于保留功夫片的核心精神。其次,融入现代特效技术,有望打造出充满创意的功夫场景。究竟是要坚持传统的实战风格,还是追求特效引领的创新模式,亦或是将两者巧妙融合?

这关乎观众的偏好、市场的需求,还有导演与演员的构思等多重因素。在怀念李小龙等前辈的同时,功夫片需寻求一条适应新时代的发展路径。

您觉得动作场面与特技效果在功夫电影的发展中该如何取得协调?欢迎各位踊跃留言交流,也请别忘了为这篇文章点赞和转发。