铃木Carry微卡:小巧经济却拥有强悍越野能力,日本K-truck的独特魅力

铃木汽车的成长之路充满了传奇色彩。它最初在摩托车行业崭露头角,后来成功跨界进入汽车行业,这一转型仿佛开启了一段探险之旅。早期的车型和它们的衍生版本至今仍在使用,那些看似陈旧的技术却支撑起了整个品牌的天空。

铃木早期汽车发展

1961年,铃木迈出了勇敢的一步,涉足汽车行业。这标志着全新的起点。他们将摩托车领域的经验迁移到汽车制造。到了1964年,FB小微卡的FBD版本问世,封闭式货斗的设计为微面车型奠定了基础。这些举措都是为了不断挖掘汽车行业的多种可能性。起初,这些进展主要在日本国内进行,参与的人员均为铃木公司的员工,他们致力于探索汽车的多功能性。

L20这一代车型,不仅有L20V的微面版本,还推出了L20H的皮卡版本。这一变化展现了汽车多功能性的探索。车内货斗增设了两个朝后的座椅,并配备了帆布顶棚,这些实用的设计充分体现了当时对汽车功能多样性的设计思路。

车型更新换代

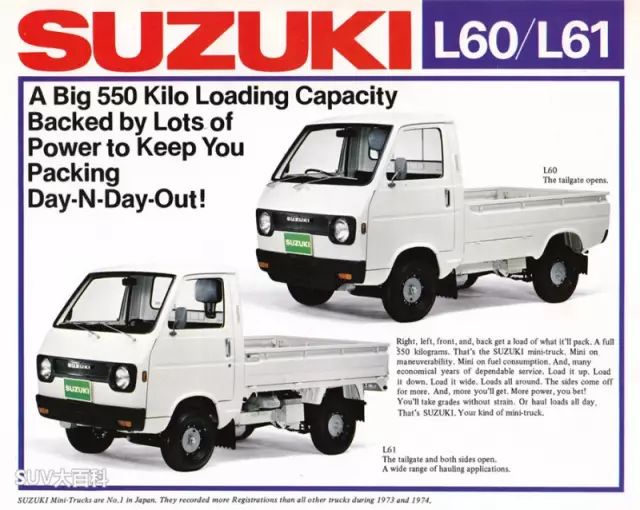

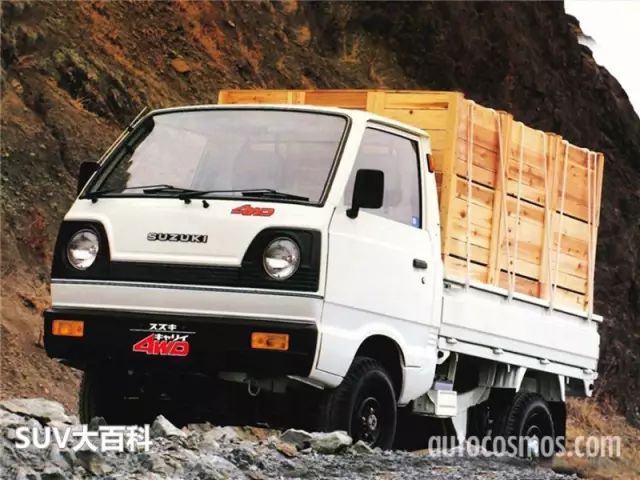

ST20代表了真正的升级换代。底盘变大了,轴距也加长了,这些变化都十分明显。尽管发动机没有改动,但这也标志着它的重要发展阶段。1979年推出的ST30,车身尺寸保持不变,搭载的还是三缸539cc的LJ50发动机,只是安装位置移到了座椅下方。这些变化都是基于发展需求和当时的技术限制做出的决策。随着时间的推移,技术的不断进步,1982年推出的ST41型在进行了小幅度改进后,推出了SDX型号,标配了LSD限滑差速器,这显示了其对通过性的重视。

1999年1月,第十代Carry在日本正式推出。这次,前轮被移至前门前方,车头也有所缩短。这样的设计调整,是响应市场需求和顺应潮流发展的结果。此外,命名规则也随之调整,标志着发展过程中的一个新阶段。

铃木在中国的发展

1980年,昌河铃木引入了ST90V;到了1982年,样车开始生产,并且进行了小规模制造。这一举措对中国具有深远影响。在北方,哈飞也引入了同一时代的车型,用于生产松花江WJ110微型卡车。此举使得铃木汽车在中国市场得以稳固立足。

引进的这些车型让铃木在中国汽车界占有一席之地,也在一定程度上为中国微型卡车和微型面包车的发展打下了基础。

车型特点变化

自上一代车型起,车顶款式分为常规的KC型和加高的MC型,从而提升了头部空间。这一空间上的优化一直保持至今,为用户带来了更佳的乘坐感受。在1993年进行的第九代车型改款中,头灯从方形变为圆形,这种外观上的不断演变也成为了该品牌的一大特色。不过,也有人觉得它的改款显得有些随意。

对中日本汽车文化的影响

铃木汽车与中国微车文化紧密相连。铃木车型进入中国市场后,对中国微车的发展产生了深远影响。比如,大家熟知的五菱微车,就是这种文化传承的体现。在日本,铃木Carry及其类似车型极大地丰富了日本民众的生活。它们如同电动三轮车一样,为游商们的生活增添了色彩,同时也为社会注入了新的活力。

车型的实用价值

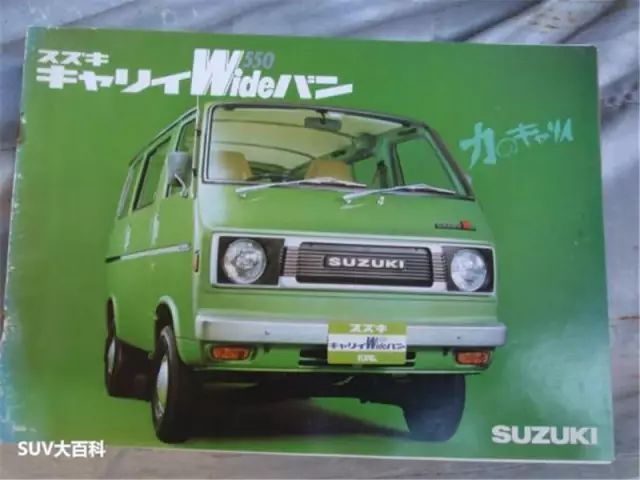

铃木Carry车型功能多样。无论是早期的皮卡还是微型面包车,都能满足各种使用需求。它的衍生车型既可商用,又可家用。这些车型满足了不同人群在不同场合的需求,这也是其长久受欢迎的关键所在。

铃木汽车的发展历程中有很多值得纪念的瞬间。那么,你认为铃木汽车在中国市场未来是否还能抓住新的机遇?