NBA 强弱差距为何如此之大选秀制度真的是罪魁祸首

实力雄厚的队伍愈发强大,而实力较弱的队伍则日渐衰弱,这并非简单的抱怨,更像是对这个休赛期现状的真实反映。掘金、快船、火箭等球队纷纷加强阵容,每一步动作都透露出争夺总冠军的决心。然而,反观奇才、国王等队伍,似乎只能无奈地接受重建的命运,想要实现逆袭谈何容易。NBA历经多年征程,挑战之艰巨,犹若攀天难攀。强者恒强,弱者恒弱的现象早已屡见不鲜。湖人队与凯尔特人队分食了半数总冠军,即便遭遇低谷,也能迅速反弹。相较之下,那些小球市球队,在季后赛门外徘徊,年复一年,仿佛陷入了困境。究其原因,不仅在于市场和吸引力,更在于那看似公正却实则存在诸多缺陷的选秀制度。

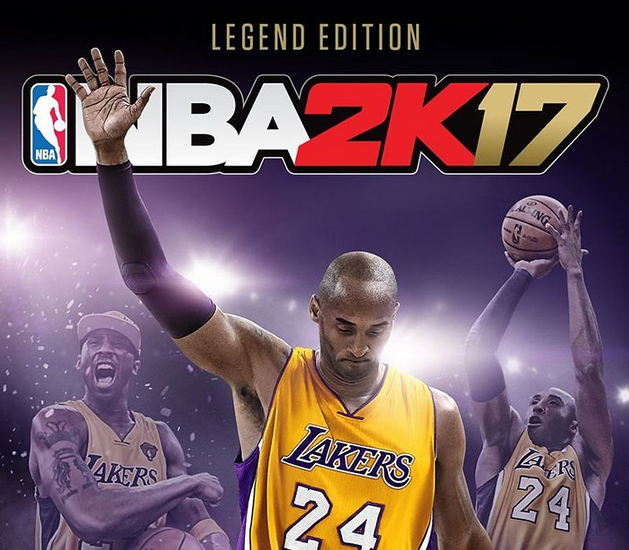

谈及选秀机制,它原本是联盟为使弱队得以逆袭而设定的“逆袭密码”,即你的战绩越不佳,抽到高顺位新秀的机会就越大,从理论上来看似乎颇为理想。然而,在实际操作中,这条路径却演变成了“摆烂指南”。谁能料到,输球竟能成为一种策略,甚至成为许多球队的“必修课”。最典型的例子莫过于1996年的马刺队,为了邓肯,他们直接选择放弃整个赛季,主力球员集体休息,最终战绩为20胜62负,位列联盟倒数第一,稳稳地拿下了状元签。这种做法几乎成了后来者的“教科书”。随后,76人队更是将摆烂这一策略发挥到了极致,连续四年胜率低于三成,2015-16赛季更是仅赢下10场比赛。那句“相信过程”的名场面在联盟中广为流传。简而言之,就是通过持续输球来换取天赋,观赏性不复存在,球迷观看比赛也感到疲惫不堪。甚至真正的弱队相较于那些故意摆烂的球队,更难抓住高顺位的机会,形成了“越烂越有理”的现象。联盟的这种生态,怎么看都显得颇为奇特。

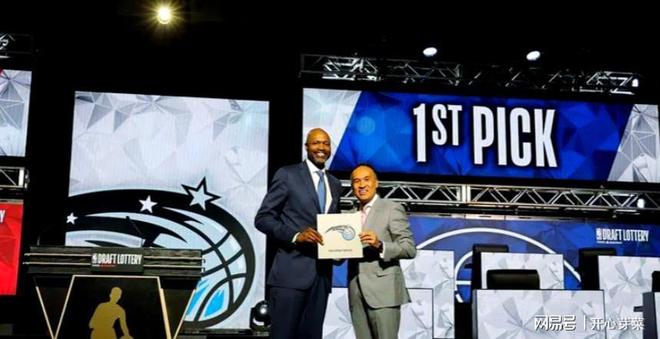

选秀并非仅仅是“摆烂”的问题,其抽签环节的公正性也一直受到广泛质疑。以1985年的“尤因折角门事件”为例,斯特恩从七个信封中抽取了纽约尼克斯的状元签,但事后揭露信封存在折角,这一事件严重打击了小球市球队的士气。随后,抽签方式改为乒乓球摇号,概率模型也日益复杂化。然而,“暗箱操作”的疑云始终挥之不去。近年来,类似的争议再次浮现,例如2025年独行侠以1.8%的概率抽中状元签,外界对此纷纷表示质疑。有人认为这背后可能存在联盟操控的痕迹,毕竟这涉及到湖人和东契奇的大交易。这种不透明性,使得弱队实现“逆袭”的梦想变得更加遥不可及。

问题远不止于此,选秀机制本身正逐渐发生“变异”,它原本旨在激励弱队增强实力,却反而变成了球队放弃努力的催化剂。许多老板一旦看到球队前景黯淡,首先想到的不是如何加强阵容,而是如何“科学地持续失败”。时间一长,球队文化遭受重创,陷入“摆烂-选秀-再摆烂”的恶性循环,这种循环似乎无法遏制。即便球队有幸抽到一批天赋异禀的新秀,更衣室依旧弥漫着负面氛围,缺乏胜利的激情,球员对胜利的渴望逐渐消磨殆尽。即便他们偶尔能够展现出出色的表现,这样的状态也难以持久,最终演变成“无人愿意加入-持续摆烂-更无人愿意加入”的恶性循环,导致球队实力差距越拉越大。

那些所谓的顶尖新秀,真能立刻成为“救世主”吗?历史已经证明,超过40%的状元秀并未达到预期,真正成长的球员,往往需要3到5年的时间慢慢培养,而实力较弱的球队,更可能要忍受更长的输球期。这样的等待,足以让小球市的耐心和资源逐渐被消磨殆尽。更令人揪心的是,好不容易培养出来的球星,一旦新秀合同到期,豪门球队只需一句话就能将其截胡,比如浓眉哥闹着要去湖人,鹈鹕多年的心血付诸东流。这样的剧情看得多了,谁还敢真心去“相信过程”呢?

当然,公正地来看,选秀机制并非全然无益,它在联盟的发展历程中扮演了至关重要的角色。比如,马刺队凭借邓肯的加盟得以延续辉煌20年,雷霆队的三位年轻才俊亦是选秀的成果,他们今年才刚刚品尝到总冠军的喜悦。简而言之,选秀机制的出发点是正确的,但面对商业利益与竞技公平的冲突,其缺陷日益凸显。故意输球的行为削弱了比赛的含金量,运作的不透明性损害了联盟的信誉,而对高顺位选秀权的过度依赖,更是扼杀了弱队逆袭的可能性。

面临挑战,我们或许应思考如何打破僵局,比如,可以实施“战绩波动系数,适度降低摆烂行为的收益,又或者实施“全程直播加第三方监管,确保抽签过程公开透明,此外,设立“新秀成长基金,为实力较弱的球队提供更多资源以促进其快速发展,总之,唯有直面并积极弥补这些不足,NBA方能实现真正的“实力均衡,让每支球队都有追逐梦想的可能。

从球迷的视角来看,没有人真心期盼着球队故意输球,同样也不愿看到实力强劲的队伍始终占据统治地位。篮球比赛理应是一场公平竞争的盛宴,大家都渴望看到冷门爆冷、逆袭翻盘以及奇迹的发生。如果选秀制度能够真正恢复其初衷,那么这或许将是联盟最值得称赞的“冠军之举”。