揭秘李小龙武术往事:未登台比赛遭质疑,参不参赛难全面评其实力贡献

比赛非唯一衡量标准

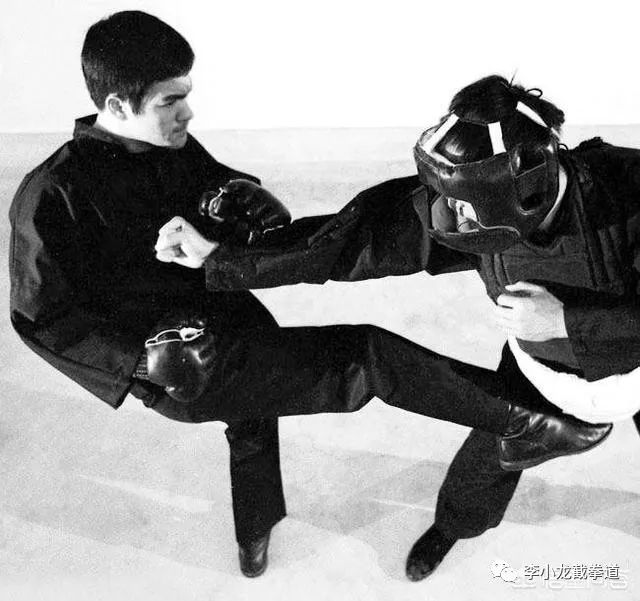

自李小龙时期起,衡量武术或格斗选手实战能力的标准并非仅限于比赛。擂台上的对抗只是其中之一,实战的形态多种多样。不同规则的擂台赛,其结果差异显著,受限制的比赛无法全面反映选手在各类情境下的真实实力。例如,街头的冲突、生死较量等,与擂台比赛有着本质区别。

在现实生活中,武术家们面临的环境多变且复杂。比如在战场上或是混乱的街头,那里没有擂台上的规则来约束,他们必须依靠各种方法来保护自己或是战胜对手。因此,仅凭擂台上的比赛成绩,并不能全面评价一个武术家的实战能力。

李小龙不钟情擂台赛

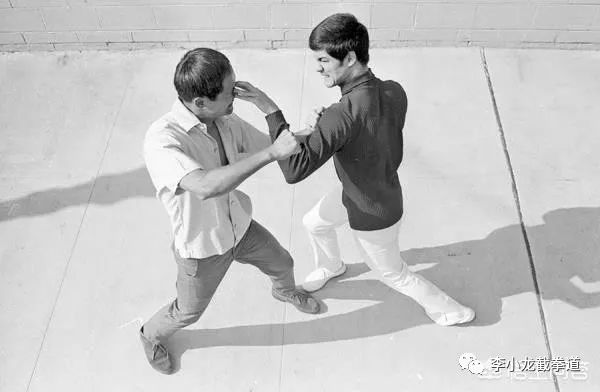

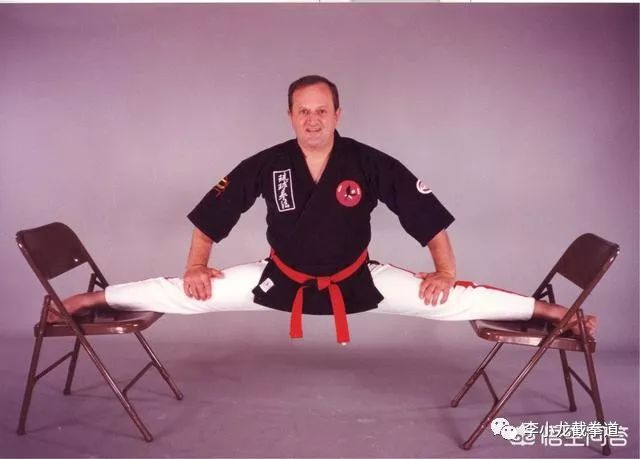

李小龙对比赛形式并不太在意。他和截拳道追求的是极致的无限制街头自卫术,并非为了擂台比拼。他自己也曾说过,他更专注于无限制的格斗,对有规则的擂台赛并不感兴趣。他独创了无限制格斗的技艺,并且对各个方面的技能都进行了刻苦的锻炼。

上世纪70年代,比赛规则与今日迥异。那时的竞技形式,带有诸多限制,与李小龙所倡导的自由搏击精神相悖。他专注于增强街头实战能力,所练之技,皆适应无拘无束的格斗环境。

擂台外训练实战经历

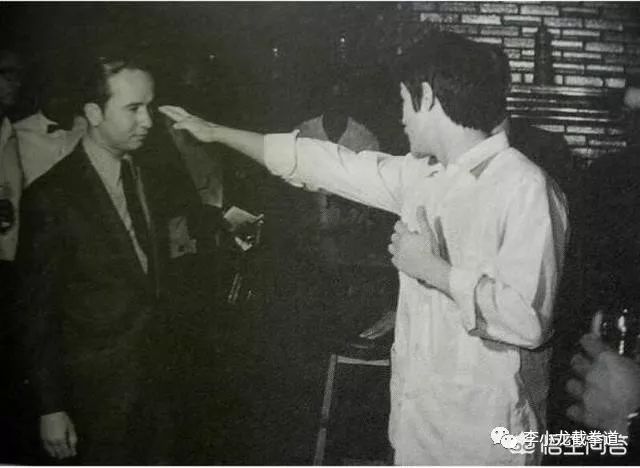

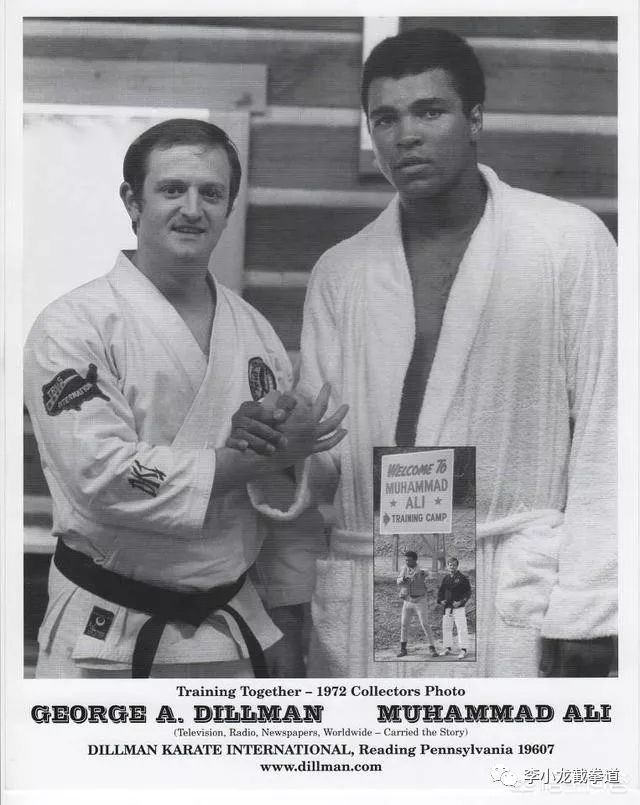

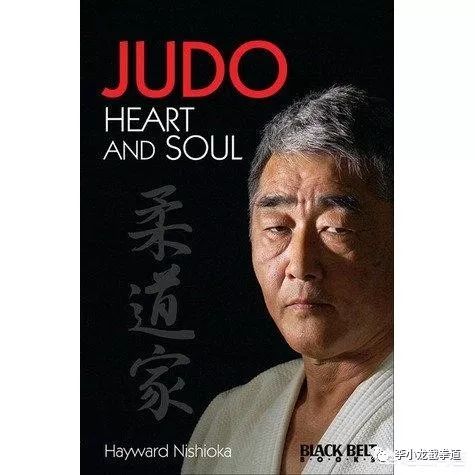

与李小龙同场训练、切磋技艺的擂台冠军具备发表意见的资格。在2000年左右,MMA综合格斗开始流行,全球武术界对于李小龙的实战水平以及他是否能在现代MMA擂台上立足,展开了广泛的讨论和争议。当质疑声此起彼伏之际,美国知名柔道家海沃德·西岗挺身而出。

海沃德·西岗经常在《黑带》杂志上发表文章,他基于与李小龙的交往经历,力保老友的名誉。他认为李小龙在比赛中表现非凡,而在没有规则限制的实战中,他的实力更是比赛时的四倍。这是因为无规则实战更能凸显李小龙的优势。

未参赛仍是格斗先驱

李小龙成年后去了美国深造,实际上并未参与过那里的比武活动。然而,这并未减弱他在武术界的声望。“美式踢拳之祖”乔·刘易斯曾高度评价他为“全方位格斗之祖”,而现代综合格斗(MMA)领域也一致认为他是“MMA之祖”。这些荣誉都是他不可磨灭的历史印记。

那时格斗界诸多观念与技巧尚不成熟,李小龙的前瞻性思考为后来者打下了坚实基础。他对格斗多角度的解读,使人们对实战有了全新的理解,即便未曾参与传统比武,其影响力依旧十分显著。

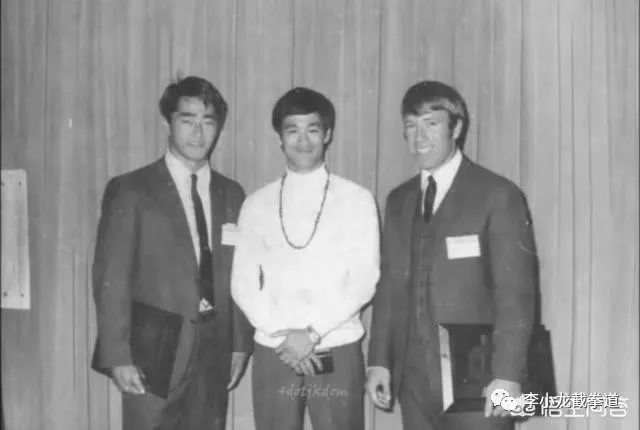

同时代高手的评价

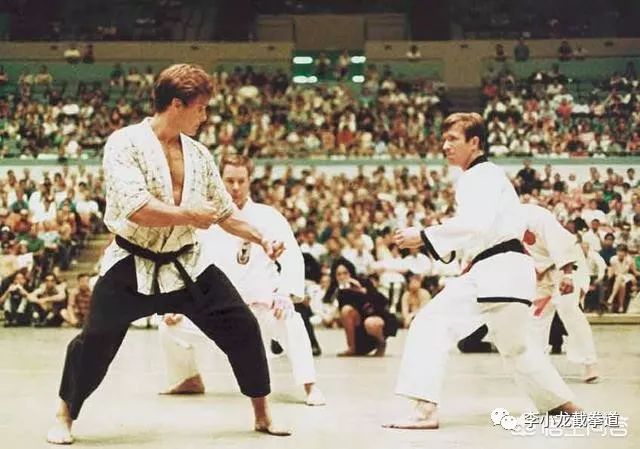

迈克·斯通,这位同代的美国空手道冠军,对李小龙充满敬意。自李小龙开设振藩国术馆以来,他在短时间内对空手道的推动作用,远超多数人。迈克·斯通曾多次与李小龙共同训练,对李小龙的实力有着深刻的了解。

这位曾42次夺冠的空手道高手在接受黑带杂志采访时坦言,自己不是李小龙的对手。由此可见,在实战较量中,李小龙的格斗技艺远胜众多擂台冠军。他的技巧和战术思维都极为卓越。

李小龙理念的影响

李小龙倡导的无限制格斗理念具有广泛影响。他颠覆了以往对格斗的固有看法,使人们认识到实战并非仅限于擂台。如今,MMA的兴起正是受到了他的启发,将不同武术在无限制的竞赛规则中融合。

许多格斗训练如今都采纳了李小龙的技巧,强调全方位的提升和适应能力。他提倡大家不必受限于规则,去寻找最适合自己的实战途径。我们应当借鉴这种创新精神,把武术运用到增强体质和自我保护上。对于未来格斗的发展,你认为李小龙的理念还会带来哪些影响?