体育运动对抗性项目有风险,沪球赛碰撞伤人官司判决引争议

篮球场上的意外伤害责任判定常常很棘手,就如韦某和张某的争执,双方各说各话,这种纠纷立刻吸引了大家的注意。

事件缘起

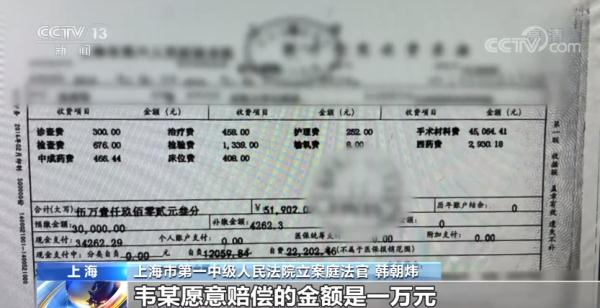

韦某认为篮球比赛本身就带有风险,尽管他并非有意撞倒对方,却仍需承担责任,这让他感到非常冤枉,因此选择上诉。张某则坚持认为,他因韦某的犯规而花费数万元治疗伤势,这笔费用应由韦某承担。这场纠纷源于篮球场上的一个意外碰撞。在众多比赛中,这样的碰撞并不罕见,究竟是谁应该为受伤负责,这成为一个重大问题。韦某认为自己只是进行了正常的身体接触,但张某却认为,被吹罚违体犯规就表明对方的行为已经超出了合理范围。

这些彼此不认可的看法正是事情激化的根本,每个人都在坚持自己认为正确的立场,据理力争。

比赛犯规判定

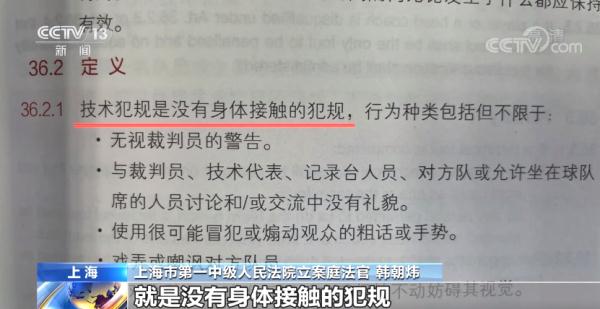

韩朝炜提到,技术性犯规是没有身体接触的。石先生起初把韦某的犯规错误地标记为技术犯规,后来又更正为违体犯规。从这个过程可以看出,在判断犯规种类时,可能会有人为的错误。通常,现场的工作人员并非都是专业裁判,对规则的掌握可能存在误差。在业余比赛中,这种情况更为常见。这主要是因为记录者可能对规则不够熟悉,或者出现误判,这些都可能改变事件的发展方向。韦某的代理人还认为,仅凭业余裁判的判决和最终的处罚结果,无法证明韦某被判定为违体犯规并更改情况说明的有效性。

受伤的预见责任

韦某的代理人指出,张某在疾跑时本应预见到有跌倒的风险。不论韦某是否应负责任,篮球等涉及身体冲撞的运动确实要求参与者具备自我保护的能力。在不少学校和社区球场,由于多数人的技术水平不及专业运动员,因此在运动时需更加小心。然而,从张某的立场来看,他的受伤是由于韦某的动作造成的,且该动作属于违规行为,因此张某作为受害者,不应承担责任。

法院的调查行动

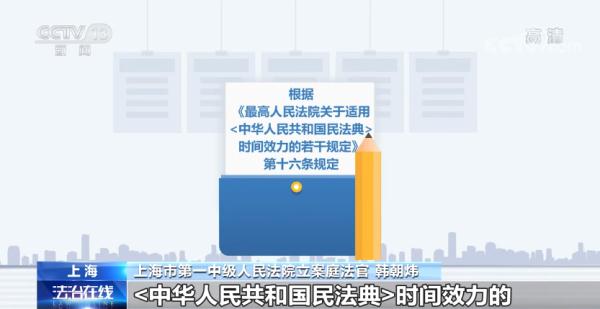

审判长与合议庭成员为详尽掌握判罚细节,特地前往上海篮球协会进行交流。他们旨在从专业视角剖析事件。此举反映了法院在处理涉及体育专业知识案件时的慎重态度。此次与协会的沟通旨在获取更精确的行业资讯,以确保案件判决的公正性。若缺乏这样的调查,判决可能失之偏颇。在现实司法实践中,众多案件因涉及特定领域,办案人员必须进行深入调查。

综合考量的因素

法院在全面考虑后,觉得学校对韦某犯规行为的修改有合理依据。韦某和张某并无矛盾,他在防守时是针对球而非故意针对张某的身体,其动作并未达到故意或重大过失的程度。这说明法院并未仅从犯规这一单一角度出发,而是从多个角度进行了综合判断。有些运动员可能会故意伤害对手,但此案并非如此。

在看待体育赛事中的意外时也要考虑运动员的动机等多方面因素。

看待犯规的视角

法官强调,不能单独审视犯规行为,必须考虑到篮球运动的特殊性质和当前状况。在激烈且变化多端的比赛中,不能期望运动员在行动前深思熟虑。这样的要求是合理的,因为篮球的快速节奏使得许多动作难以在常规环境中做到周全思考。类似的情况在许多其他体育纠纷案例中也存在,比如足球场上的铲球等,这些都是在瞬间决策下产生的后果。裁判在评判这类事件时,必须从运动本身的特点出发进行判断。

在篮球场,意外受伤和责任归属的问题时有发生,大家是否曾在运动中遭遇过类似情况,或是遭受了无意的伤害?对此,如果你有自己的见解,不妨留言、点赞并转发这篇文章。